Где находится памятник петру 1 медный. Памятник Петру I (Медный всадник)

Описание

Памятник «Медный всадник» давно ассоциируется с городом Санкт-Петербургом, его считают одним из главных символов города не Неве.

Медный всадник. Кто изображен на памятнике?

Один из самых красивых и знаменитых конных памятников в мире посвящен Российскому императору Петру I.

В 1833 году великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным была написана знаменитая поэма «Медный всадник», которая и дала второе название памятнику Петру I на Сенатской площади.

История создания памятника Петру I в Санкт-Петербурге

История же создания этого грандиозного монумента относится к эпохе правления императрицы Екатерины II, которая считала себя преемницей и продолжательницей идей Петра Великого. Желая увековечить память о царе-реформаторе, Екатерина повелевает воздвигнуть монумент Петру I. Являясь поклонницей европейских идей просвещения, отцами которых она считала великих французских мыслителей Дидро и Вольтера, государыня поручает князю Александру Михайловичу Голицыну, обратится к ним за рекомендациями для выбора скульптора, который способен был бы воздвигнуть монумент Великому Петру. Метры рекомендовали скульптора Этьен-Мориса Фальконе, с которым 6 сентября 1766 года и был подписан контракт на создание конной статуи, за довольно небольшое вознаграждение – 200 000 ливров. Для работы над памятником, Этьен-Морис Фальконе, которому к тому времени уже было пятьдесят лет, прибыл с молодой семнадцатилетней помощницей - Мари-Анн Колло.

Этьен-Мориса Фальконе. Бюст работы Мари-Анн Колло.

Императрице Екатерине II, памятник представлялся конной статуей, где Петр I должен был изображен в виде римского императора с жезлом в руке - это был общепринятый европейский канон, своими корнями, уходивших во времена прославления властителей Древнего Рима. Фальконе видел статую иной – динамичной и монументальной, равной по своему внутреннему смыслу и пластическому решению гению человека, создавшего новую Россию.

Остались записки скульптора, где он писал: "Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот её-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, - это эмблема побеждённых им трудностей".

Сегодня памятник «Медный всадник», который знают во всем мире, как символ Санкт-Петербурга – император с распростертой рукой на вздыбленном коне на пьедестале в виде скалы, для того времени был абсолютно новаторским и не имевших аналогов в мире. Немалых трудов стоило мастеру убедить в правильности и грандиозности своего гениального решения главную заказчицу памятника – императрицу Екатерину II.

Над моделью конной статуи Фальконе работал три года, где главной проблемой мастера была пластическая трактовка движения коня. В мастерской скульптора был сооружен специальный помост, с тем же углом наклона, который должен был быть у постамента «Медного всадника», на него взлетали наездники на лошадях ставя их на дыбы. Фальконе внимательно наблюдал за движениями коней и делал тщательные зарисовки. За это время Фальконе сделал множество рисунков и скульптурных моделей статуи и нашел именно то пластическое решение, которое и было взято за основу для памятника Петру I.

В феврале 1767 года в начале Невского проспекта, на месте Временного Зимнего дворца, возводят здание для отливки «Медного Всадника».

В 1780 году модель памятника была закончена и 19 мая скульптура была открыта на две недели для всеобщего обозрения. Мнения в Санкт-Петербурге разделились – одним конная статуя понравилась, другие критически отнеслись к будущему самому известному памятнику Петру I (Медному всаднику).

Интересен тот факт, что голову императора вылепила ученица Фальконе Мари-Анн Колло, ее вариант портретного изображения Петра I понравился Екатерине II и государыня назначила молодому скульптору пожизненную пенсию в 10 000 ливров.

Отдельную историю имеет постамент «Медного всадника». По замыслу автора памятника Петру I, постаментом должна была быть естественная скала, по форме напоминающуюая волну, символизируя выход России к морю под началом Петра Великого. Поиски каменного монолита начались сразу с началом работ над скульптурной моделью и в 1768 году гранитная скала была найдена в районе Лахты.

Известно, что о находке гранитного монолита сообщил крестьянин Семён Григорьевич Вишняков. По легенде, бытовавшей среди местного населения, когда-то в гранитную скалу ударила молния расколов ее, откуда и появилось название «Гром-камень».

Для изучения пригодности камня для постамента в Лахту был отправлен инженер граф де Ласкари, который и предложил использовать цельный гранитный массив для монумента, он же сделал расчет плана транспортировки. Идея была такова – проложить в лесу дорогу от места нахождения камня и переместить его к заливу, а там по воде доставить к месту установки.

26 сентября 1768 года начались работы по подготовке для перемещения скалы, для чего ее сначала полностью откопали и отделили ту отколотую часть, которая должна была послужить постаментом памятника Петру I (Медного всадника) в Санкт-Петербурге.

Весной 1769 года «Гром-камень» при помощи рычагов установили на деревянную платформу и в течении всего лета готовили и укрепляли дорогу; когда ударили морозы и грунт промерз, гранитный монолит начали перемещать в сторону залива. Для этих целей была придумано и изготовлено специальное инженерное устройство, которое представляло из себя платформу, опирающуюся на тридцать металлических шаров, передвигавшуюся по обитым медью деревянным желобчатым рельсам.

Вид Камня Грома, во время перевоза его в присутствии императрицы Екатерины II.

15 ноября 1769 года началось перемещение гранитного колосса. Во время передвижения скалы, ее обтесывали 48 мастеров, придавая форму, задуманную для пьедестала. Этими работами руководил каменных дел мастер Джованни Джеронимо Руска. Перемещение глыбы вызывало большой интерес и на это действие специально приезжали посмотреть из Санкт-Петербурга. 20 января 1770 года, в Лахту пожаловала сама императрица Екатерина II и лично наблюдала за движением скалы, которую при ней переместили на 25 метров. По ее указу, транспортная операция по перемещению «Гром-камня» была отмечена отчеканенной медалью с надписью "Дерзновению подобно. Января, 20. 1770". К 27 февраля гранитный монолит достиг берега Финского залива, откуда по воде должен был отправиться в Санкт-Петербург.

Со стороны берега через мелководье была сооружена специальная дамба, уходившая в залив на девятьсот метров. Для перемещения скалы по воде было изготовлено большое плоскодонное судно – прам, которое передвигалось при помощи силы триста гребцов. 23 сентября 1770 года, судно пришвартовалось на набережной у Сенатской площади. 11 октября пьедестал для «Медного всадника» был установлен на Сенатской площади.

Отливка самой статуи проходила с большими трудностями и неудачами. Из-за сложности работ многие мастера-литейщики отказывались от отливки статуи, а иные запрашивали слишком высокую цену за изготовление. В итоге Этьен-Морису Фальконе самому пришлось изучать литейное дело и в 1774 году приступить к отливке «Медного всадника». По технологии изготовления статуя изнутри должна быть полой. Вся сложность работ заключалась в том, что толщина стенок в передней части статуи должна была быть тоньше толщины стенок задней части. По расчетам более тяжелая задняя часть придавало статуе устойчивость, имевшей три точки опоры.

Изготовить статую удалось только со второй отливки в июле 1777 года, еще год велись работы по ее окончательной отделке. К этому времени отношения между императрицей Екатериной II и Фальконе испортились, венценосная заказчица была не довольна затягиванием сроков окончания работ над памятником. Для скорейшего завершения работ государыня назначила в помощь скульптору часовых дел мастера А. Сандоц, который занялся окончательной чеканкой поверхности памятника.

В 1778 году Этьен-Морис Фальконе, покидает Россию, так и не восстановив расположения государыни и не дождавшись торжественного открытия самого главного в своей жизни творения – памятника Петру I, который весь мир теперь знает как памятник «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Этот монумент был последним творением мастера, больше он не создал ни одной скульптуры.

Окончанием всех работ по памятнику руководил архитектор Ю.М. Фельтен – пьедесталу была придана окончательная форма, после установки скульптуры, под копытами коня появилось выполненное по проекту архитектора Ф.Г. Гордеев, скульптурное изваяние змеи.

Желая подчеркнуть свою приверженность петровским реформам, императрица Екатерины II повелела украсить постамент надписью: "Екатерина II Петру I".

Открытие памятник Петеру I

7 августа 1782 года, ровно в день столетия вступления Петра I на престол, было решено приурочить торжественное открытие памятника.

Открытие монумента императора Петра I.

На Сенатской площади скопилось множество горожан, присутствовали иностранные официальные лица и высокопоставленные приближенные ее величества – все ожидали прибытия императрицы Екатерины II для открытия монумента. Памятник был укрыт от взоров специальной полотняной оградой. Для военного парада были выстроены гвардейские полки под командованием князя А. М. Голицына. Государыня в парадном облачении прибыла в шлюпке по Неве, народ приветствовал ее овациями. Поднявшись на балкон здания Сената, императрица Екатерина II подала знак, пелена укрывающая монумент упала и перед восторженным людом возникла фигура Петра Великого, восседающего на вздыбленном коне, триумфально простирающего свою десницу и взглядом устремленным в даль. Гвардейские полки под барабанную дробь двинулись парадом по набережной Невы.

Императрица по случаю открытия памятника издала манефест о прощении и даровании жизни всем приговоренным к казни, были освобождены узники, томившиеся в заключении более 10 лет за казенные и частные долги.

Были выпущена серебряная медаль с изображением монумента. Три экземпляра медали были отлиты из золота. Екатерина II не забыла о создателе памятника, по ее указу золотую и серебренную медали вручил в Париже великому скульптору князь Д. А. Голицын.

Медный всадник был свидетелем не только торжеств и праздников, которые проходили у его подножья, но и трагическим событиям 14 (26) декабря 1825 года – восстания декабристов.

К празднованию 300-летия Санкт-Петербурга Памятник Петру I был отреставрирован.

В наше время, как и прежде это самый посещаемый памятник Санкт-Петербурга. Медный всадник на Сенатской площади, часто становится центром для проведения городских торжеств и праздников.

Информация

Архитектор

Ю. М. Фельтен

Скульптор

Э. М. Фальконе

Контакты

Адрес

Санкт-Петербург, Сенатская площадь

Как добраться?

Метро

Адмиралтейская

Как добраться

От станций «Невский проспект», «Гостиный двор», "Адмиралтейская"

Троллейбусы: 5, 22

Автобусы: 3, 22, 27, 10

до Исаакиевской площади, далее пешком к Неве, через Александровский сад.

Скульптура появилась на этом месте более двухсот лет назад, но интерес к ней настолько живой и непреходящий, будто воплощенная в этом творении легендарная государственная личность совсем недавно стала частью нашей истории. Впрочем, удивляться этому не приходится: современная Россия переживает такой подъем и одновременно сталкивается с такими глобальными вызовами, что нынешнее время многие нередко сравнивают с петровской эпохой.

Есть у Медного всадника и своя история – насыщенная событиями и фактами, мифами и легендами. Поиск литейщиков, скептицизм многих мастеров, что такой памятник вообще возможно создать, сложности с доставкой огромного камня в качестве пьедестала и другие моменты не оставляют никаких сомнений – возводился он, если можно так сказать, в суете и трудностях. Однако отлитый в металле Петр Великий достойно преодолел их, дойдя до наших дней в первозданном виде, символизируя собой величие и могущество Отечества.

Вместо памятника Екатерине II

Памятник Медный всадник мог и не увидеть свет, если бы не добрая воля императрицы Екатерины II. Точнее её мудрый и дальновидный расчет.

Для Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской великий предшественник на российском престоле был безусловным авторитетом во всём. Инициируя различные реформы или приглашая в Петербург талантливейших литераторов, художников и скульпторов, самодержица подражала Петру I. Она была человеком прогрессивным и с готовностью впитывала всё новое в науке и философии. Не зря эпоха государыни Екатерины Алексеевны вошла в отечественную историю под названием «век просвещенного абсолютизма», а еще как «союз философов и монархов».

Заслуги великой императрицы были оценены еще при жизни. Современники даже заговорили о возведении памятника в ее честь. Идея быть увековеченной в бронзе или любом другом металле, конечно же, льстила бывшей прусской принцессе, ставшей во главе крупнейшей страны мира. Но в конечном итоге она решила увековечить для потомков не себя, а именно Петра, вошедшего в историю как царь-реформатор. Тем самым она намеревалась закрепить в общественном сознании мысль, что её преобразования – это продолжение петровских реформ, и что она достойный их продолжатель. В пользу этого решения говорил и календарь: как раз приближался 100-летний юбилей восшествия на трон Петра I, и лучшей даты для реализации этой идеи было не найти.

Подавив тешившие самолюбие мечты о собственном монументе, Екатерина Великая распорядилась отлить памятник своему предшественнику. Задача была поручена русскому скульптору, архитектору и художнику Бартоломео Растрелли, однако подготовленный им вариант императрице не понравился. Что же делать? На помощь пришли французские философы Вольтер и Дени Дидро, с которыми просвещенная царица вела активную переписку, и мнение которых явилось для нее особенно ценным. Они посоветовали обратиться к услугам именитого французского скульптора Этьена-Мориса Фальконе. В 1766 году Дмитрий Алексеевич Голицын, служивший полномочным министром при дворе Людовика XV, вручил 50-летнему Мастеру официальное приглашение в Россию.

Фальконе слыл человеком умным, деликатным, утонченным и бескорыстным, всю жизнь мечтавшим проявить свой талант в монументальном искусстве. Он понимал, что такого шанса ему может больше не представиться и потому безоговорочно принял предложение российского дипломата, посулившего за работу всего 200 тысяч ливров – вознаграждение для такого грандиозного проекта более чем скромное. В августе 1766 года уладили все формальности: подписали контракт, в котором обговорили общий вид и размеры монумента, сумму гонорара и сроки выполнения заказа, а также обязательство скульптора не отвлекаться на другие заказы, пока он будет работать над памятником Петру Первому.

Как создавался Медный всадник

Предложения о том, как должен выглядеть отлитый в металле император, звучали самые разные. Иван Иванович Бельской, руководивший Российской Академией искусств, предлагал изваять его с жезлом в руке и во весь рост. Статский советник Штелин видел Петра, окружённого другими статуями, аллегорически изображающими Победу, Правосудие, Благоразумие и Трудолюбие, и которые своими ногами подпирали бы худшие человеческие качества – Обман, Зависть, Леность и Невежество. Свою идею подала и Екатерина II: она считала, что Петр непременно должен быть с жезлом и скипетром и восседать на коне.

Фальконе не захотел воплощать в монументе ни образ монарха-победителя, ни изображения аллегорий. Он считал, что его работа должна показать Петра I, прежде всего, как выдающуюся личность – личность благодетеля и созидателя своей страны. Над гипсовой моделью Медного всадника он трудился на территории бывшего временного Зимнего дворца императрицы Елизаветы Петровны, находившегося на углу Невского проспекта и набережной Мойки (резиденция до наших дней не сохранилась). Мастеру «позировали» гвардейский офицер, а также Бриллиант и Каприз – два статных скакуна «орловской» породы. Француз внимательно наблюдал, как гвардеец буквально взлетал на одном из них на помост, ставя коня на дыбы, и по ходу делал многочисленные зарисовки. Императрица особенно придирчива была к модели головы Петра I, из-за чего скульптор её несколько раз переделывал.

Свой проект головы предложила и 17-летняя Мари-Анн Колло, ученица Фальконе, которую он привез с собой в Россию в качестве подмастерья. Это решило проблему: эскиз Екатерине понравился. Причем настолько, что за проделанную работу девушке назначили пожизненное жалованье в 10 тысяч ливров и приняли в Российскую Академию художеств. В ее исполнении лицо императора, озаренное глубокой мыслью, с широко открытыми глазами, выражало мужество и волю. А вот над змеей, что под ногами коня, работал русский скульптор Федор Гордеев.

Итак, гипсовая модель Медного всадника не без трудностей и горячих споров к 1769 году была изготовлена. Казалось бы, все сложности позади. Но впереди ждали новые испытания. Во-первых, государыне модель в целом не понравилась, поскольку француз не прислушался к ее предложениям и самовольно избрал облик памятника. Во-вторых, монумент предстояло отлить в бронзе. Фальконе рассчитал, что он будет сохранять равновесие только в том случае, если его передние стенки выполнить очень тонкими, не больше сантиметра. Отечественные литейщики с такими выкладками не соглашались. Браться за работу они не хотели еще и по причине колоссальных размеров скульптуры. Иностранных же мастеров ничего не пугало, однако за свои услуги они требовали весьма немалые деньги.

Спустя некоторое время литейщик, наконец-то, нашелся. Им оказался Емельян Хайлов, пушечных дел мастер. Совместно с французским скульптором он подбирал сплав нужного состава и делал пробы. Непосредственно отливка памятника стартовала в 1774 году и проводилась по невероятно сложной технологии. Необходимо было добиться, чтобы передние стенки в толщине своей непременно уступали задним, что придавало бы композиции необходимую устойчивость. Но вот незадача: труба, по которой расплавленная бронза поступала в форму, вдруг лопнула, испортив верхнюю часть монумента. Её пришлось удалить и еще три года затратить на подготовку ко второй заливке. В этот раз фортуна им улыбнулась, и всё было готово в срок и без происшествий.

В память об успешном завершении работ Фальконе на складке петровского плаща написал, что именно он в 1788 году «лепил и отливал» эту скульптуру. Тогда же у него вконец разладились отношения с Екатериной II, и скульптор вынужденно покинуть Россию вместе со своей ученицей. С этого момента работами по завершению памятника руководил академик Юрий Матвеевич Фельтен. Именно по его чертежам изготовили приведшую всех в восторг машину, с помощью которой транспортировали «Гром-камень», легший в основу пьедестала Медного всадника.

Кстати, о «Гром-камне». Его нашел в окрестностях деревушки Конная Лахта крестьянин Семен Вишняков, откликнувшийся на обращение в «Санкт-Петербургских ведомостях». Мегалит весил 1600 тонн и когда был извлечен из земли, то оставил после себя огромный котлован. Он заполнился водой и образовался водоем, названный Петровским прудом и сохранившимся до наших дней. Чтобы доставить камень к месту погрузки, нужно было преодолеть почти 8 километров. Но как? Решили дождаться зимы, чтобы подмерзшая почва не проседала под его тяжестью. Транспортировка началась 15 ноября 1769 года и завершилась 27 марта 1770 года (по старому стилю) на берегу Финского залива. К тому моменту здесь построили пристань для отгрузки исполина. Чтобы не терять драгоценное время, камень начали обтесывать по ходу перемещения. Однако императрица запретила его трогать: будущий пьедестал должен прибыть в столицу в естественном виде! Свой нынешний облик «Гром-камень» обрел уже на Сенатской площади, значительно «похудев» после обработки.

Памятник Медный всадник, главный символ Северной Пальмиры, увековечивший Петра Великого на вздыбившейся лошади, был открыт 7 августа 1782 года. В честь долгожданного события состоялся военный парад, которым руководил князь Александр Голицын. Екатерина II на торжества прибыла в шлюпке по Неве. Поднявшись на балкон здания Сената, она надела корону и облачилась в порфир и подала знак, что праздник можно начинать. По горькой иронии судьбы, самого Фальконе на это мероприятие даже не соизволили пригласить.

Монументальное творение французского скульптора впечатлило присутствующих на церемонии величественностью и удивительной законченностью образа. Похоже, даже сама императрица, повелевшая оставить на постаменте надпись «Екатерина II Петру I», успела позабыть, что памятник ей изначально виделся совсем другим. И уж тем более никому не пришло в голову, что за Медным всадником начнет тянуться шлейф мифов и легенд, не говоря уже о просто заслуживающих внимания фактах. Причем едва ли не со дня установки.

Если сторонники царя-реформатора говорили, что монумент воплощает в себе мощь и величие Российской империи, и ни одному врагу, пока всадник находится на своем пьедестале, не удастся её сокрушить, то противники Петра придерживались противоположной точки зрения. Они не преминули заявить, что памятник уж очень напоминает предсказанного в Библии всадника Апокалипсиса, и что его появление в самом сердце столицы – предвестник страданий и смерти по всей стране.

Слава об удивительном памятнике вскоре разнеслась и далеко за пределами Петербурга. В глубинке даже возникла собственная версия его появления. Якобы царь Петр как-то придумал себе развлечение: сел на коня и перескакивал на нем с одного берега реки на другой. «Всё Божье и моё!» – воскликнул он перед первым прыжком. Ту же самую фразу он произнес и перед вторым, тоже удачным. В третий раз государь, перепутав слова, сказал: «Всё моё и Божье!» За такую «дерзость» Всевышний покарал его, обратив в камень, и он навечно остался памятником самому себе.

А вот еще одна легенда – о некоем майоре Батурине. Дело было в Отечественную войну 1812 года, когда наши войска вынужденно отступали и французы вот-вот могли захватить столицу. Чтобы врагу не достались ценнейшие произведения искусства, император Александр I дал указание вывезти их из города. Транспортировке подлежал и памятник Медный всадник. Но тут становится известно, что майору Батурину снится один и тот же сон, в котором он видит себя на Сенатской площади, рядом с монументом. Петр I якобы съезжает на коне с постамента и направляется к Каменному острову, где находилась резиденция государя. Во время встречи он пожурил Александра: «До чего ты, молодой человек, довел мою Россию. Но пока я на месте, городу моему опасаться нечего!» О необычном сне сначала доложили другу царя князю Голицыну, а тот пересказал его императору. Эвакуацию отменили, и памятник остался на месте. Существует мнение – правда, ничем не подтвержденное – что в основу сюжета поэмы «Медный всадник» А. С. Пушкин положил именно это предание. Тот же мотив прослеживается и в романе Ф. М. Достоевского «Подросток».

Широкое распространение в местном фольклоре получил и миф о призраке Петра Великого, привидевшемся сыну Екатерины II Павлу I, пока он еще не был императором. Наследный принц вместе со своим другом князем Куракиным прогуливался в том самом месте, где ныне находится памятник. И тут они увидели завернутого в широкий плащ человека, будто дожидавшегося их. Заговорив с ними, призрак направился к середине площади, показал на место будущего Медного всадника и сказал, что его снова увидят здесь. Прощаясь, он приподнял шляпу, и молодые люди едва ли не онемели от ужаса: таинственным незнакомцем был ни кто иной, как Петр I.

Медный всадник указывает рукой в направлении Швеции. Интересно, что в центре Стокгольма, столицы этой скандинавской монархии, находится памятник противнику Петра в Северной войне – королю Карлу XII, левая рука которого – совпадение? – указывает в сторону России. Еще интересный факт, как бы подтверждающий сон упомянутого майора Батурина. Монумент оставался на своем месте не только в Отечественную войну 1812 года, но и в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. В страшные дни блокады Ленинграда он был обшит досками и бревнами и уложен вокруг мешками с песком. Наша страна, как известно, устояла в обеих этих войнах…

Бронзовый император и его конь за все время своего существования подвергались реставрации только дважды – в 1909 и 1976 годах. Тогда же был произведен анализ при помощи гамма-лучей на предмет состояния каркаса скульптурной композиции. Он показал, что всё в порядке. Внутрь памятника даже поместили капсулу: в ней находятся сообщение о проведённой реставрации и датированная 3 сентября 1976 года газета. В советское же время (1988 год) Государственным банком была выпущена в обращение памятная 5-рублевая монета из медно-никелевого сплава, на которой был изображён Медный всадник. Она весила 19,8 грамма, общий тираж дензнака составил 2 млн экземпляров. Через два года свет увидела еще одна памятная монета, на этот раз номиналом 100 рублей и золотая, 900-й пробы – из исторической серии по случаю 500-летия единого русского государства. На нее также поместили изображение памятника Петру I.

Как добраться

Доехать до Медного всадника можно метрополитеном. Сходите на станции «Адмиралтейская» и, оказавшись на Малой Морской улице, сворачиваете влево и идете мимо Исаакиевского собора. Затем от него поворачиваете направо и идете к Александровскому саду. Сенатская площадь с установленным на ней памятником находится за садом.

Еще вариант: доезжаете на метро до одной из двух станций – «Невский проспект» или «Гостиный двор», выходите к Адмиралтейству и Дворцовой площади и, пройдя мимо, оказываетесь на Адмиралтейском проспекте. Свернув с него влево, доходите до Сенатской площади.

Или, если не хотите идти пешком, по выходу на станции «Невский проспект» пересаживаетесь в троллейбус (номера маршрутов: 1, 5, 10, 11 и 22), выходите на остановке «Почтамтский переулок» и возвращаетесь назад к Конногвардейскому бульвару, преодолев пешим ходом около 500 метров.

100 великих достопримечательностей Санкт-Петербурга Мясников старший Александр Леонидович

Памятник Петру I на Сенатской площади (Медный всадник)

Это один из основных и первых символов Петербурга. И самый узнаваемый символ города во всём мире.

Памятник Петру I на Сенатской площади с лёгкой руки Александра Сергеевича Пушкина получил наименование «Медный всадник».

Медный всадник. Современный вид

Памятник Петру был первым, установленным в России, памятником. Поэтому-то реальные факты вокруг этого монументального скульптурного произведения переплелись с легендами и мифами. И сейчас уже сложно сказать, что действительно было, а что придумано, но интерес к истории памятника не угасает, и до сих пор в архивах находятся всё новые и новые факты.

До XVIII века памятников, даже царям, в России не ставили. В предыдущие века лишь резьба по дереву в убранстве деревянных иконостасов и в декодировании наружных стен храмов была уделом ваятелей. Не зря аллегорические скульптурные изображения, появившиеся в Летнем саду Петра I, вызывали у многих людей раздражение. Суеверным людям они даже представлялись воплощением дьявола. Но Пётр I, создавая Северную столицу, не представлял себе город без монументальной скульптуры. Города Италии, Франции и Испании имели таковую в своей архитектуре, а Петербург по своему великолепию должен был превзойти их.

Но до восшествия на престол Екатерины II в городе памятников так и не появилось.

Задуманный Екатериной скульптурный монумент должен был стать актом большого политического значения. Прославляя своего великого предшественника, она хотела прославить и себя как просвещенную и благодетельную правительницу России.

Задавшись этой целью, императрица Екатерина II объявила конкурс на создание лучшего проекта не только в России, но и в Европе. Предложения были разные и интересные. Предлагали у подножия пышного постамента поместить четыре добродетели: Благоразумие, Трудолюбие, Правосудие и Победу. Аллегорические добродетели должны были попирать ногами пороки.

В других проектах пьедестал памятника украшали символические предметы и эмблемы: орудия земледелия и ремесел, инструменты для мореплавания, фортификации и артиллерии.

Этот парад добродетелей, эмблем и символов должен был дать исчерпывающую характеристику личности и деяний Петра. По канонам создания скульптурных групп того времени чем более значительной была личность героя, тем больше аллегорических изваяний должно было толпиться у подножия статуи.

Наконец, Екатерина II сделала выбор. Лучшим был признан проект француза Этьена-Мориса Фальконе.

Фальконе начал с того, что отклонил все предложения и советы. Описывая свой замысел, делился мыслями в письме своему другу Дидро: «Монумент мой будет прост. Там не будет ни Варварства, ни Любви народов… Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого жезла: он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемою им страной. Он поднимается наверх скалы, служащей ему пьедесталом, – это эмблема побежденных им трудностей. Итак, это отеческая рука, это скачка на крутой скале – вот сюжет, данный мне Петром Великим…»

Творение Этьена-Мориса Фальконе – памятник Петру I был открыт 18 августа 1782 года в шестом часу дня на Сенатской площади.

В день торжества вокруг памятника собрались гвардейские полки. По сигналу Екатерины II ограда упала, открыв «изумленным очам зрителей Петра на коне». После пушечного и ружейного салютов последовал парад войск.

Героиней того дня была Екатерина II. Всё было так, как она и задумывала. В своё время она мудро отказалась от собственного монумента, зато теперь у неё был общий памятник с Петром Великим. Надпись на постаменте «Петру I – Екатерина II» как бы уравнивала её с первым российским императором Петром I.

Едва умолкли звуки военных оркестров, как монумент стал символом Петербурга, привычно заняв своё место, будто и отсутствовал-то временно.

Свое нынешнее обиходное наименование – Медный всадник – памятник получил после появления одноимённой петербургской повести Пушкина.

Легенды вокруг памятника возникали с момента зарождения самого замысла монумента.

Первая из них гласила, что будто бы великий князь Павел Петрович указал матери-императрице место установки памятника Петру I. Мол, Павел рассказал матери историю о том, что как-то вечером он в сопровождении князя Куракина и двух слуг шёл по улицам Петербурга. Вдруг впереди показался незнакомец, завёрнутый в широкий плащ. Казалось, он поджидал Павла и его спутников, а когда те приблизились, пошёл рядом. Затем незнакомец остановился на площади у Сената. «Павел, прощай, ты снова увидишь меня здесь». И указал место будущему памятнику. Прощаясь, он приподнял шляпу и Павел с ужасом разглядел лицо Петра I. А позднее, проходя уже рядом с установленным памятником, он услышит: «Бедный, бедный Павел!»

На самом деле место для установки памятника искали долго, и выбрано оно было не сразу. Одни предлагали поставить памятник на площади перед Зимним дворцом, другие – перед главным фасадом Адмиралтейства.

Иные считали, что лучше всего поместить его между боковым фасадом Адмиралтейства и Зимним дворцом. Был и такой вариант: поставить монумент над водой на специальном выступе, чтобы Петр I возвышался над Невой и мог смотреть правым глазом на Адмиралтейство, а левым – на Васильевский остров.

Ответ Фальконе автору этого предложения полон сарказма: «Вы говорите, что он должен смотреть вправо и влево, вперед и назад. Я никак не могу представить, как может статуя сразу смотреть во все стороны, не двигая при этом ни головой, ни глазами…»

Вторая известная легенда говорит о том, что на «гром-камень», привезённый из Лахты для пьедестала, не раз во время Северной войны поднимался сам Петр.

История с выбором и доставкой камня и в самом деле удивительна. Ведь транспортировка этого монолита на Сенатскую площадь заняла целых полтора года – время, за которое можно было совершить кругосветное путешествие.

«Гром-камень» был поставлен на свое место в октябре 1770 года. Установленный на предназначенное ему место, он вызвал удивление и восторг. На него приходили смотреть как на чудо, не меньшее, чем сам памятник. Но вот точного подтверждения связи с Петром пока не найдено.

Самая известная легенда связана с событиями 1812 года. Когда Александр Павлович, несмотря на опасность наполеоновского вторжения, оставил памятник на месте.

Оставался на своем месте Медный всадник и в суровые годы Великой Отечественной войны. После снятия блокады памятник освободили от мешков с песком, которые прикрывали его во время обстрелов. И когда Медный всадник вновь вырос над площадью, на груди Петра I все увидели нарисованную мелом медаль «За оборону Ленинграда».

После октябрьского переворота советское правительство приступило к снятию памятников русским царям. Были демонтированы и многие памятники Петру I. Медный всадник тоже чуть не постигла та же учесть – на месте памятника Петру должен был стоять красный командир Щорс.

Первый и лучший монумент Петербурга был и остается одним из самых поэтических произведений скульптуры. Каждое поколение поэтов обращается к Медному всаднику и обогащает его новым смыслом, новыми чувствами и символами.

Символика Медного всадника читается легко: и скальная крутизна подъёма, и отечески простёртая рука, и предсмертные судороги змеи, и полёт коня, несущего всадника в беспредельность пространства.

Медный всадник стал не только неотъемлемой частью Петербурга. Он превратился в композиционный центр Северной столицы. Он не просто памятник Петру, он – образ-символ, воплотивший в себе исторические судьбы народа и страны. А потому он и воспринимается как общепетербургский монумент, символ и знак Санкт-Петербурга.

Из книги 100 великих сокровищ России автора Непомнящий Николай Николаевич Из книги История русской литературы XIX века. Часть 1. 1800-1830-е годы автора Лебедев Юрий Владимирович Из книги История России. XIX век. 8 класс автора Ляшенко Леонид Михайлович§ 7. ВОССТАНИЕ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ. СУДЬБА И ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА I. После долгих (их участники не во всем доверяли друг другу) переговоров декабристы выработали план совместного выступления. Оно должно было состояться летом 1826 г. на больших

Из книги Императорская Россия автора Анисимов Евгений ВикторовичМеждуцарствие и восстание на Сенатской площади Исходным толчком драматических событий в Петербурге послужило пришедшее в ноябре 1825 года известие о смерти в Таганроге Александра I. Император завещал престол не старшему из cвоих братьев, Константину, а среднему – Николаю.

Из книги 100 великих достопримечательностей Санкт-Петербурга автора Мясников старший Александр ЛеонидовичПамятник Николаю I на Исаакиевской площади Этот уникальный памятник стоит на одной из самых красивых и не менее уникальных площадей Санкт-Петербурга – Исаакиевской. Царственный всадник, устремившийся к золотому куполу глыбы Исаакия.Конный памятник императору Николаю I

Из книги Наследие Чингисхана автора Трубецкой Николай Сергеевич1. Памятник на “площади Евразии” Князь Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938) по праву может быть назван “евразийцем номер 1”. Именно ему принадлежат основные мировоззренческие тезисы, с которых началось это удивительное творческое мировоззрение. Князь Трубецкой может

Из книги Масоны и заговор декабристов автора Башилов БорисХ. Как «рыцари свободы» подготавливали бунт на Сенатской площади Император Николай вступил на престол с тревогой в душе.Только накануне им было получено из Таганрога донесение о существовании заговора в войсках. Военный генерал-губернатор граф Милорадович уверял,

автора Шишков Сергей ИвановичИсаакиевский собор - выдающийся памятник Петру Великому Наименование объекта. Здание Исаакиевского собора.Маршрут следования к объекту. По аллее Адмиралтейского сада подойти к южной границе сада.Остановка на маршруте. На площадке сада, расположенной напротив

Из книги Петербург экскурсионный. Рекомендации по проведению экскурсий автора Шишков Сергей ИвановичМедный всадник - произведение национального и мирового значения Наименование объекта. Конный монумент Петру I на Сенатской площади.Маршрут следования к объекту. По аллее Адмиралтейского сада подойти к монументу.Остановка на маршруте. На площадке перед

Из книги Два Петербурга. Мистический путеводитель автора Попов АлександрМедный всадник По-настоящему мистическую ауру этому памятнику Петру I создал Александр Пушкин, заставив его в своей поэме преследовать бедного Евгения по петербургским улицам. Но таинственная энергетика Медного всадника начала проявлять себя гораздо раньше. В 1812 году,

Из книги Национал-большевизм автора Устрялов Николай ВасильевичМедный всадник Фрагменты мыслей - к двухсотлетию смерти Петра Великого Петр Великий один - целая всемирная история. Пушкин Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? Пушкин IКогда в сознании воскресает облик Петра, перед глазами всегда, как живой,

Из книги Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… автора Романов Борис СемёновичМедный всадник 7 (18 н. с.) августа 1782 года состоялось торжественное открытие памятника Петру I на Сенатской площади, знаменитого «Медного всадника», - так называют его с 1833 года с легкой руки Александра Пушкина. Это самый знаменитый известный памятник города, его великий

Из книги Санкт-Петербург. Автобиография автора Королев Кирилл МихайловичЕкатерина II, Петр I и «Медный всадник», 1782 год Этьен Фальконе, «Запись» о дне открытия памятника В царствование Екатерины уважение к Петру I, его деяниям и его памяти сделалось чем-то наподобие государственного культа. Сама императрица всячески подчеркивала свое

Из книги Российская история в лицах автора Фортунатов Владимир Валентинович4.4.1. Почему Пестель и Трубецкой не были на Сенатской площади? В конце XX в. декабристов не «репрессировали» столь же масштабно, как большевиков. Площадь Декабристов в Санкт-Петербурге стала Сенатской. Однако остались улица и переулок Декабристов. Да и улица Пестеля

автораСады и скверы от Адмиралтейства и Сенатской площади - вдоль Невского проспекта до Александро-Невской лавры Прокладка главной магистрали Петербурга - Невского проспекта - началась в 1711 году. Кроме основной градостроительной задачи Невский проспект должен был

Из книги Легенды петербургских садов и парков автора Синдаловский Наум АлександровичПетровский сквер на Сенатской площади В начале XX века рядом с Александровским садом, в центре огромного пустынного пространства, известного как Сенатская площадь, возник сквер, названный Петровским. Сквер был разбит вокруг памятника Петру Первому, который был

Одной из самых известных достопримечательностью Санкт-Петербурга называют Памятник Петру 1 «Медный всадник». Действительно, этот силуэт знают многие, причем, во всем мире. Идея этого памятника была высказана императрицей Екатериной II, о чем и свидетельствует надпись на постаменте, и тем самым Екатерина подчеркивала дальнейшее следование путем реформ, начало которым положил Петр Великий.

Описание монумента и его концепция

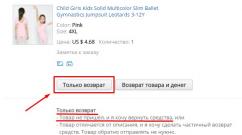

Технически памятник представляет собой бронзовую фигуру высотой более пяти метров и весом 8 - 9 тонн, размещенную на основании, выполненном из цельного куска гранита. На основании нанесены надписи » Екатерина II Петру I» с датой создания монумента 1782. С одной стороны надпись выполнена на русском языке, а с другой стороны постамента - на латыни. Российский император восседает на коне, встающем на дыбы, и топчущем при этом змею (змия), символизирующего зло.

Изначально идея Екатерины заключалась в создании монумента, «на манер» античности, преимущественно римским императорам. При этом Памятник Петру 1 «Медный всадник» должен был ассоциироваться именно с Римом, а сам император должен был носить тогу, держать в руках скипетр и державу, но Фальконе из всего римского оставил для фигуры императора только лавровый венец. Он утверждал, что российский государь не носит тогу или тунику, как и римские императоры не могли носить кафтан. Вместо римского одеяния, коим хотела снабдить Петра императрица, российский государь облачен в русскую рубаху, поверх которой накинут плащ. При этом Фальконе внес некоторые символы, без которых сегодня невозможно представить этот монумент. Могучий конь, на котором восседает Петр, не имеет седла, а покрыт медвежьей шкурой, которая в понимании скульптора служит символом национальной принадлежности. Змий под копытами коня - также символ невежества и зла с которыми боролся Петр.

Цельный кусок гранита, на которой установлен памятник, представляет собой учес, не который стремительно взлетел Петр на коне. Всадник осаживает своего лошадь, и та встает на дыбы над распростертой перед ними пропастью. Фигура императора выражает спокойствие и уверенность, а одна его рука покровительственно направлена на протекающую рядом Неву, и указывая на подвластные отныне ему просторы. Именно так представлял себе Фальконе российского императора - героем, воином и реформатором. Образцом для фигуры Петра служили, как и хотела Екатерина, фигуры римских императоров, но с привнесенными скульптором изменениями.

История создания монумента

Для создания памятника Петру 1 «Медный всадник» российской императрице рекомендовал скульптора ни кто иной, как Дени Дидро, с которым Екатерина была дружна, и императрица «выписала» в российскую столицу малоизвестного «ваятеля» Этьена Фальконе. Но Фальконе приехал в Санкт-Петербург не сам, а с молодой Мари-Анн Коло, ученицей которой была доверена честь выполнить голову Петра. И Мари-Анн удалось выразительно подчеркнуть своеобразие характера великого российского императора. Фальконе все время подчеркивал полноценное участие ее в создании памятника, который был установлен в 1782 году по приказу Екатерины II.

Всю сложность создания образа Фальконе ощутил в борьбе с чиновниками и самой императрицей. Изначально скульптор изучил образ самого Петра по материалам и архивам, представил себе императора и предложил на верховное рассмотрение свой монумент. Созданный до этого проект памятника, разработанный Франческо Растрелли, не представлял интереса и был отвергнут, а сама статуя еще долго пылилась в амбарах города на Неве. В представлении чиновников. Да и самой Екатерины Памятник Петру 1 «Медный всадник» должен был быть другим. И Фальконе оставалось только воплотить его в бронзе, но скульптор на это не согласился. Он представлял Петра не как завоевателя и полководца, а как создателя России в том виде, который имела империя на момент работы над монументом. На работу скульптору потребовалось 12 лет, и постоянные раздоры и препинание с императрицей завершились тем, что сам скульптор покинул столицу и Россию вообще, и памятник устанавливался уже без него. Тем не менее, памятник создан именно таким, каким представлял его себе именно Фальконе, а не чиновники и Екатерина. В противном случае сам образ был бы другой, да и памятник мог бы носить другое название.

Отливать в бронзе творение Фальконе долгое время не решались даже маститые литейщики, поскольку фигура, по их мнению, была неустойчивой. Основную проблему составляла точная балансировка и распределение веса. К отливке Фальконе привлек пушечных дел мастера - Емельяна Хайлова, а для придания дополнительной устойчивости по рекомендации Федора Гордеева был изменен Змей, который служил дополнительной опорой для скульптуры. Отдельного внимания заслуживает и история с постаментом.

Гром-камень

Как известно, Памятник Петру 1 «Медный всадник» покоится на вершине цельной гранитной глыбы, которая по задумке Фальконе должна была напоминать морскую волну. Камень долгое время искали, и когда он был найден, проблему составляла его доставка на Сенатскую площадь. Расколотый ударами молнии гранит носил название «Гром-камень», и это «прозвище» сохраняется за ним и по сей день. Доставляли глыбу по суше и воде, и при этом в пути ее обрабатывали постоянно, придавая необходимую форму. Место установки также не осталось бесспорным. Императрица настаивала на установке в центре, а сам Фальконе предпочитал разместить монумент ближе к Неве. Что в конце концов и было сделано. Именно на Неву и за нее был устремлен, по задумке автора, взгляд императора, хотя специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, куда же смотрит «Медный всадник»: на шведский берег, с которой воевал царь, на море, путь к которому открывал город, или на сам город, основанный Петром.

Место и направление

В целом своей задумки Фальконе не раскрыл никому, но на основании его мнения по расположению и направлению памятника, равно как и монумента, можно предполагать, что памятник Петру 1 «Медный всадник» символизирует открытие России как морской державы. Скала, как признак трудности перемен, обтесана в виде волны, символизирующей морские просторы. Именно поэтому скульптура установлена ближе к Неве, открывавшей путь к северным морям, а сам Петр смотрит на открытый им выход к морю и указывает на открытые им просторы, подчиняя себе подвластные ему земли, покорив скалу и победив темноту и зло, выраженные в поверженном «змие». Вопреки трудностям и противоречиям Петром создан город, как порт, и как столица. Уверенный и спокойный император оценивает свои деяния и угрозы для его государства.

Символы

Практически все, кто встречается впервые с монументом, поражены не столько его размерами, сколько его глубиной. Не лишены такого влияния и люди прославленные. А.С. Пушкин попал под влияние монумента, и до такой степени, что выделил его в отдельного героя своей поэмы «Медный всадник». Впрочем, Пушкин был далеко не единственным, на кого скульптура Петра оказала неизгладимое впечатление. Фальконе удалось создать образ, поражающий всех писателей, поэтов и художников, причем, не только российских, и описание «Медного всадника» для многих творческих личностей становится отдельным этапом в их жизни. И каждый находит в памятнике свои символы, тайные или явные, и свои предзнаменования.

Описание Пушкина «Медный всадник» стало отдельным символом, как и сам монумент. На его основе сегодня пишутся школьные сочинения, а само описание Александра Сергеевича так или иначе присутствует почти в каждом эссе, написанном на тему «Медного всадника». Мнений множество, и они достаточно противоречивы, но все сходятся в одном: «Медный всадник», как воплощение фигуры Петра I, символизирует движение России вперед, к новым устремлениям и победам.

Это легендарное творение Фальконе давно стало визитной карточкой Северной Пальмиры, и все туристы, посещающие Санкт-Петербург, обязательно посещают Сенатскую площадь, где расположен монумент Петру I, установленный Екатериной II. Каждый формирует свое мнение, собственное описание, и создается свое впечатление об этом удивительном и неоднозначном творении.

Памятник Петру I ("Медный всадник") расположен в центре Сенатской площади. Автор скульптуры - французский скульптор Этьен-Морис Фальконе.

Место расположения памятника Петру I выбрано не случайно. Рядом находятся основанное императором Адмиралтейство, здание главного законодательного органа царской России - Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Автор скульптуры, Этьен-Морис Фальконе, поступил по своему, установив "Медный всадник" ближе к Неве.

По приказу Екатерины II Фальконе пригласил в Санкт-Петербург князь Голицын. Советовали обратиться именно к этому мастеру профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых Екатерина II доверяла.

Фальконе было уже пятьдесят лет. Он работал на фарфоровом заводе, но мечтал о большом и монументальном искусстве. Когда поступило приглашение о возведении в России памятника, Фальконе не раздумывая 6 сентября 1766 года подписал контракт. Его условия определяли: памятник Петру должен состоять из "главным образом конной статуи колоссального размера". Гонорар скульптору предложили достаточно скромный (200 тысяч ливров), другие мастера просили в два раза больше.

В Санкт-Петербург Фальконе прибыл со своей семнадцатилетней помощницей Мари-Анн Колло.

Видение памятника Петру I автором скульптуры разительно отличалось от желания императрицы и большинства русской знати. Екатерина II ожидала увидеть Петра I с жезлом или скипетром в руке, восседающим на коне подобно римскому императору. Статский советник Штелин видел фигуру Петра в окружении аллегорий Благоразумия, Трудолюбия, Правосудия и Победы. И. И. Бецкой, руководивший работами по сооружению памятника, представлял его фигурой во весь рост, с удерживаемым в руке полководческим жезлом. Фальконе советовали направить правый глаз императора на Адмиралтейство, а левый - на здание Двенадцати коллегий. Посетивший в 1773 году Санкт-Петербург Дидро задумывал памятник в виде фонтана, украшенного аллегорическими фигурами.

Фальконе же задумал совсем иное. Он оказался упрям и настойчив. Скульптор писал: "Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот её-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемую им страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, - это эмблема побеждённых им трудностей".

Отстаивая право на своё мнение относительно облика памятника Фальконе писал И. И. Бецкому: "Могли ли Вы себе представить, чтобы скульптор, избранный для создания столь значительного памятника, был бы лишён способности думать и чтобы движениями его рук управляла чужая голова, а не его собственная?"

Споры возникали и вокруг одежды Петра I. Скульптор писал Дидро: "Вы знаете, что я не одену его по-римски, точно так же, как не одел бы Юлия Цезаря или Сципиона по-русски".

Над моделью памятника в натуральную величину Фальконе работал три года. Работа над "Медным всадником" велась на участке бывшего временного Зимнего дворца Елизаветы Петровны. В 1769 году прохожие могли здесь наблюдать, как гвардейский офицер взлетал на лошади на деревянный помост и ставил её на дыбы. Так продолжалось по несколько часов в день. У окна перед помостом сидел Фальконе и внимательно зарисовывал увиденное. Кони для работы над памятником были взяты из императорских конюшен: скакуны Бриллиант и Каприз. Скульптор избрал для памятника русскую "орловскую" породу.

Ученица Фальконе Мари-Анн Колло вылепила голову "Медного всадника". Сам скульптор трижды брался за эту работу, но каждый раз Екатерина II советовала переделать модель. Мари сама предложила свой эскиз, который оказался принят императрицей. За свою работу девушка была принята в члены Российской Академии художеств, Екатерина II назначила ей пожизненную пенсию в 10000 ливров.

Змею под ногой коня изваял русский скульптор Ф. Г. Гордеев.

Подготовка гипсовой модели памятника в натуральную величину заняла целых двенадцать лет, она была готова к 1778 году. Модель была открыта для всеобщего обозрения в мастерской на углу Кирпичного переулка и Большой Морской улицы. Мнения высказывались самые разные. Обер прокурор Синода проект решительно не принял. Дидро увиденным оказался доволен. Екатерина II же оказалась равнодушной к модели памятника - ей не понравилось самовольство Фальконе в выборе облика монумента.

Долгое время никто не хотел браться за отливку статуи. Иностранные мастера требовали слишком большую сумму, а местных умельцев пугал её размер и сложность работы. По расчётам скульптора для сохранения равновесия монумента передние стенки памятника должны были быть выполнены очень тонкими - не более сантиметра. От такой работы отказался даже специально приглашённый литейщик из Франции. Он называл Фальконе сумасшедшим и говорил, что в мире не существует подобного примера отливки, что она не удастся.

Наконец нашёлся литейщик - пушечных дел мастер Емельян Хайлов. Вместе с ним Фальконе подбирал сплав, делал пробы. За три года скульптор в совершенстве овладел литьём. Начали отливать "Медного всадника" в 1774 году.

Технология была очень сложна. Толщина передних стенок обязательно должна была быть меньше толщины задних. При этом задняя часть становилась тяжелее, что придавало устойчивость статуе, опирающейся всего на три точки опоры.

Одной заливкой статуи дело не обошлось. Во время первой лопнула труба, по которой в форму поступала раскалённая бронза. Была испорчена верхняя часть скульптуры. Пришлось её срубить и ещё три года готовиться ко второй заливке. На этот раз работа удалась. В память о ней на одной из складок плаща Петра I скульптор оставил надпись "Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года".

Об этих событиях Санкт-Петербургские ведомости писали: "24 августа 1775 года Фальконе вылил здесь статую Петра Великого на коне. Литьё удалось кроме местах в двух фута на два вверху. Сия сожалительная неудача произошла через случай, который предвидеть, а значит, и предотвратить возможности вовсе не было. Вышеупомянутый случай казался столь страшен, что опасались, дабы всё здание не занялось пожаром, а, следовательно, всё бы дело не провалилось. Хайлов остался неподвижен и проводил расплавленный металл в форму, не теряя бодрости своей нимало при предоставляющейся ему опасности для жизни. Такой смелостью Фальконе тронутый по окончании дела бросился к нему и от всего сердца целовал и дарил его от себя деньгами".

По замыслу скульптора основанием памятника служит естественная скала в виде волны. Форма волны служит напоминанием о том, что именно Пётр I вывел Россию к морю. Поиском камня-монолита Академия художеств занялась когда ещё не была даже готова модель памятника. Нужен был камень, высота которого составила бы 11,2 метра.

Гранитный монолит был найден в районе Лахты, в двенадцати верстах от Санкт-Петербурга. Когда-то по местным преданиям в скалу попала молния, образовав в ней трещину. Среди местных жителей скалу называли "Гром-камень". Так и стали потом называть её, когда установили на берегу Невы под знаменитым памятником.

Первоначальный вес монолита - около 2000 тонн. Екатерина II объявила награду в 7000 рублей тому, кто придумает самый эффективный способ доставить скалу на Сенатскую площадь. Из множества проектов был выбран способ, предложенным некто Карбури. Ходили слухи, что этот проект им был перекуплен у какого-то русского купца.

От места нахождения камня до берега залива прорубили просеку, укрепили грунт. Скалу освободили от лишних наслоений, она сразу полегчала на 600 тонн. Гром-камень рычагами водрузили на деревянную платформу, опиравшуюся на медные шары. Эти шары передвигались по деревянным желобчатым рельсам, обитым медью. Просека была извилистой. Работы по перевозке скалы продолжались и в мороз и в жару. Работали сотни людей. На это действо приезжали смотреть многие петербуржцы. Некоторые из наблюдателей собирали осколки камня и заказывали себе из них набалдашники на трость или запонки. В честь необыкновенной транспортной операции Екатерина II повелела отчеканить медаль, на которой написано "Дерзновению подобно. Генваря, 20. 1770".

По суше скалу перетаскивали почти год. Далее по Финскому заливу её везли на барже. Во время перевозки десятки каменотёсов придавали ей необходимую форму. Скала прибыла к Сенатской площади 23 сентября 1770 года.

К моменту установки памятника Петру I отношения скульптора и императорского двора окончательно испортились. Дошло до того, что Фальконе стали приписывать только техническое отношение к памятнику. Оскорблённый мастер так и не дождался открытия монумента, в сентябре 1778 года вместе с Мари-Анн Колло уехал в Париж.

Установкой "Медного всадника" на постамент руководил архитектор Ф. Г. Гордеев.

Торжественное открытие памятника Петру I состоялось 7 августа 1782 года (по старому стилю). Скульптура была закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с изображением горных пейзажей. С утра шёл дождь, но он не помешал собраться на Сенатской площади значительному количеству людей. К полудню облака рассеялись. На площадь вступила гвардия. Военным парадом управлял князь А. М. Голицын. В четвёртом часу на шлюпке прибыла сама императрица Екатерина II. Она поднялась на балкон здания Сената в короне и порфире и дала знак к открытию памятника. Ограда упала, под барабанную дробь полки двинулись по невской набережной.

По повелению Екатерины II на постаменте начертано: "Екатерина II Петру I". Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам.

Сразу после появления на Сенатской площади "Медного всадника" площадь была названа Петровской.

"Медным всадником" скульптуру в своей одноимённой поэме назвал А. С. Пушкин. Это выражение стало настолько популярным, что стало практически официальным. А сам памятник Петру I стал одним из символов Санкт-Петербурга.

Вес "Медного всадника" - 8 тонн, высота - более 5 метров.

Во время блокады Ленинграда "Медный всадник" был укрыт мешками с землёй и песком, обшит брёвнами и досками.

Реставрации памятника проходили в 1909 и в 1976 годах. При последней из них проводили исследование скульптуры при помощи гамма-лучей. Для этого пространство вокруг памятника оградили мешками с песком и бетонными блоками. Управление кобальтовой пушкой осуществляли из находящегося рядом автобуса. Благодаря этому исследованию оказалось, что каркас памятника может служить ещё долгие годы. Внутрь фигуры была заложена капсула с запиской о реставрации и о её участниках, газету от 3 сентября 1976 года.

В настоящее время "Медный всадник" является популярным местом для молодожёнов.

Этьен-Морис Фальконе задумывал "Медный всадник" без ограды. Но она всё же была создана, до наших дней не сохранилась. "Благодаря" вандалам, оставляющим на гром-камне и самой скульптуре свои автографы, вскоре может быть реализована идея восстановления ограды.